vecchia chiesa e villa Suppiej

un po' di storia...

Estremi cronologici: 1604 feb 14 - 1739 ott 16

Consistenza: Unità 7

Descrizione: La «cartula dathie episcopatus» del 1221 indica una chiesa «Runcorum de Bonifacio» che certamente serviva anche l´altra frazione del borgo, quella appunto di Ronchi di Campanile; nella visita pastorale del 1587 e in quella del 1620 è detta «capella» di Villaguattera, di Limena invece in quella del 1602. Il diritto di patronato, in origine degli abitanti del paese, passò nel sec. XVII alla famiglia dei Formenti di Venezia, poi dei Coletti nel 1754 e infine dei Suppiej che vi rinunciarono nel 1922.

RONCHI DI CAMPANILE (da La Difesa del Popolo del 1960)

Vediamo anzitutto dl tenere separati i due nomi:Ronchi e Campanile. Con l’uno e con l’altro possiamo riattaccarci alla storia, sebbene per vie diverse. Ronchi, come altre volte scrivemmo, nel linguaggio del Medioevo: significa sterpare, dissodare, verbo che designava l’azione del contadino quando liberava da sterpi e boscaglia un terreno abbandonato e ne preparava campi coltivabili.In molti luoghi della campagna padovana sono rimaste tali denominazioni storiche specialmente nelle terre site tra Legnaro e i dintorni di Padova come:Roncon, Roncaiette, Roncaglia, Ronchi di Casale e di Campanile e altrove. E poiché i coloni hanno cominciato a dissodare quei campi intorno e dopo il Mille, così possiamo ritenere che quei luoghi cominciassero ad essere abitati nel medesimo tempo. Il termine: Campanile che serve a delimitare la zona, secondo Il Gloria, sarebbe il nome di una anzi della famiglia., cui si deve la prima proprietà e coltivazione del circa 2000 campi, su cui si stende il paese di Ronchi. L’ Ongarello citato da Salomonio, avanza l’ipotesi che « il paese pigliò il nome da ‘una Nobile famiglia discendente da Desiderio ultimo re dei Longobardi. la Quale espulsa da Pavia venne con 100 servitori ad habitar In Padova; tolsero molti boschi in feudo dai Maltraversi. Li distrussero e fabbricarono la villa.. Osserviamo che i Campanile, discendenti dal re longobardo, non potevano rifugiarsi in Padova, allora da due secoli distrutta. E’ invece meno improbabile che siccome i longobardi invadendo le terre vicentine passavano anche oltre il confine padovano, un qualche grosso colono longobardo abbia preso possesso di tutta la zona boscosa e che, al meno due secoli dopo la caduta di Pavia (774 quella terra abbia cominciato ad essere dissodata. Ma dalle ipotesi é tempo di passare alla storia,Campanile e Bonifacio Una famiglia a Campanile entra nella storia scritta latino 1234. E’ Il Codice della Repubblica Pado vana che ne fa la citazione: Runchi Henrici a Campanile, (a Ronchi di Enrico da Campanile); e la citazione è ripetuta nello stesso codice tiranno 1276, più semplicemente però: Runchi a Campanile. Da ciò il Gloria inferisce che quel luogo boschivo sia stato posseduto e ridotto a coltura dalla famiglia dei da Campanile.E sta bene: ma non è tutto. Nel già citato catalogo della Decima papale, pagata dalla diocesi di Padova la prima volta nell’ anno 1297, la chiesa di Ronchi è così ricordata: chiesa di S. Giacomo de Runchis Bonifacii. Vi è addetto per ti servizio del culto don Semprebuono.Investito di un beneficio clericale. Ora la nuova denominazione di Ronchi di Bonifacio, a volerla spiegare nella maniera più semplice, indurrebbe a ritenere che il capo dei da Campanile in quel momento fosse un Bonifacio.uomo preminente, dal cui nome era riconosciuto, il paese.

dal libro "i Bocase " di Paolo Bocchese:

Ea cesa nova

Visto che ho parlato di campane, campanile o per meglio dire di torre campanaria, mi sembra doveroso ricordare in questo capitolo la costruzione della nostra attuale chiesa a cui parteciparono attivamente, in vario modo, come tutte le famiglie di Ronchi, anche i Bocase.

Nel 1937 era parroco nel nostro paese Don Giovanni Cortese. Arrivato due anni prima, ci resterà fino al 1947. Viveva nell’attuale canonica assieme alla zia Maddalena che gli faceva da perpetua, la sorella Ernestina e un bimbo di nome Nazzareno. A Don Giovanni, alla sua tenacia, determinazione e competente direzione si deve l’onore della realizzazione della nuova chiesa.

Fianco della vecchia chiesa

Ci dice lui stesso, tratto dal Libro delle Cronache del 13

dicembre 1937: “Dopo aver portato a tre le campane del paese che da secoli suonavano solo a due, il popolo unanime, concorde con il suo parroco diede inizio ad un’opera grandiosa: preparare il materiale per la costruzione di una chiesa più grande e più capace. E’ impossibile infatti continuare a vivere con la vecchia chiesa. E’ troppo piccola, d’estate la gente deve stare per la maggior parte fuori al sole, d’inverno molti trascurano di compiere il loro dovere di buoni cristiani per non esporsi a tante intemperie. Unico rimedio; fare una chiesa nuova”.

Ai piedi della croce si innalzerà l’altare della nuova chiesa

La chiesa verrà costruita a lato della vecchia, parallela a via Lissaro, il terreno sarà donato dalla famiglia Suppiej. Progettista e successivamente direttore dei lavori era stato nominato l’ingegnere Ferdinando Cremonese. L’esecuzione fu affidata, dopo varie vicissitudini, alla ditta Scramoncini Vettore di Solagna, coadiuvata dalla ditta Zanotto di Lissaro. Gran parte del materiale occorrente alla costruzione, fu recuperato in paese, ad esclusione delle fondamenta fatte con trachite di Montemerlo, del portale d’ingresso in pietra di Chiampo, delle travi di copertura comperati dalla ditta Mazzuccato di Padova.

La terra creta idonea per fare i mattoni fu trovata in un campo, vicino ai Lorenzi, di proprietà di Suor Marchesa Malfatti. Essendo abbastanza lontano dal paese venne costruita una piccola ferrovia; i carrelli carichi di terra argillosa venivano trainati dai buoi che a turno le famiglie mettevano a disposizione. Arrivato il materiale in paese, dove era stata costruita una fornace, gli uomini specializzati, divisi in gruppi aiutati da bambini, bambine e giovanetti, costruivano i mattoni.

Il lavoro consisteva nel mettere la terra sugli stampi di metallo; quando questa era rappresa veniva tolto il contenitore e collocato il mattone nella fornace a cucinare per ben quattro giorni. Una volta cotti, venivano accatastati in grandissimo numero, pronti ad essere utilizzati dagli operai delle imprese e da qualche valido ed intraprendente paesano.

La sabbia necessaria per fare la malta fu prelevata dai campi di Michelotto e con l’ausilio de bestie e baree portata in paese.

Chiesa in costruzione

Tutte le famiglie che possedevano pioppe, le misero a disposizione per fare le tavole di copertura, gli archi degli altari e delle finestre. Perpendicolari alle travi venivano messe delle tavole strette e sottili che riproducevano la forma del volto, su queste inchiodate quelle più grosse. Una volta fissate con i ferri le aree e intonacate, ecco realizzato il bel volto della nostra attuale chiesa.

Un grande contributo alla realizzazione della nuova chiesa lo dettero le ragazze dell’Azione Cattolica, tra queste anche Rina e Rosina. Alle giovani non mancava certo, nell’esuberanza giovanile, la fantasia. Alcune di loro facevano nascere in casa degli anatroccoli o tacchini che poi distribuivano uno o due per famiglia. Una volta adulti, verso il mese di ottobre, i pennuti venivano restituiti alle ragazze che, radunati in buon numero, li vendevano realizzando in questo modo soldi contanti per pagare le imprese o comperare il cemento, introvabile in quegli anni a causa della guerra. Un altro commercio che si erano inventate consisteva nel mettere due damigiane sopra un carretto attaccato alla sella della bicicletta. Passavano di casa in casa chiedendo da bere, quanto ottenuto, bianco o nero, veniva versato nelle damigiane e, una volta riempite, vendute per lo stesso fine.

Fra i tanti artigiani che lavoravano nel grande cantiere, accanto alle maestranze, voglio qui nominare i fradei Patao: Alberto, Vittorio e Emilio come muratori nell’impresa Zanotto, Sante e Adriano seguivano, sotto il controllo dell’ingegnere Cremonese, tutto il settore del legno. Molti altri parrocchiani collaborarono strettamente con il parroco: Egidio Righetto, Bortolo Michelotto, Romano Lorenzi, Giuseppe Bocchese, Piero Fochesato, Rosmino Bortolan, Sante Rossato, Plinio Righetto, Modesto Frison, Giovanni Zilio, Gaetano Rizzi, Giovanni Barbieri, Ferdinando Calgaro. Alcuni di loro hanno tuttora i nipoti che abitano nel nostro paese.

In mezzo agli operai, ai fanciulli che facevano mattoni e alle persone che caricavano la terra nei carrelli, c’era sempre Don Giovanni. Instancabile, non si tirava mai indietro, distribuiva ovunque parole di incoraggiamento e di fiducia per quella grande opera che tutti volevano realizzare per la gloria del Signore. Molti paesani lo ricordano anche per un’altra sua grande dote: la carità. Nella pausa del mezzogiorno, molti erano i poveri che soggiornavano attorno alla vecchia torre campanaria. Il sacerdote esigeva che la zia Maddalena desse da mangiare prima a loro, poi sarebbe arrivato il suo turno. Alle vive proteste della donna che si lamentava perché lo vedeva dimagrito e tristo, rispondeva gaio _ Magnarò dopo, anca parchè adeso non gò fame.

La chiesa venne coperta nel 1943, a tempo di record se si considerano i mezzi di allora. Fu benedetta dal vescovo di Padova Mons. Carlo Agostini. Mancavano ancora intonaci, pavimenti e banchi, ma vi si potevano svolgere tutte le funzioni religiose. Della vecchia chiesa si conservarono due altari barocchi con colonnine in marmo rosso recanti le statue di S. Antonio e S. Giovanni Bosco, il battistero in marmo giallo e rosso, gli scalini di accesso alla sacrestia e alla cappella.

Arrivato in parrocchia Don Redentore Pittarella, la chiesa fu completamente finita e arredata delle parti in legno all’entrata e ai lati dell’altare maggiore.

Dal libro la visita pastorale del Vescovo Luigi Pellizzo nella diocesi di Padova dal 1912 al 1921 vol. 1 a cura di Atonio Lazzarini

Consistenza: Unità 7

Descrizione: La «cartula dathie episcopatus» del 1221 indica una chiesa «Runcorum de Bonifacio» che certamente serviva anche l´altra frazione del borgo, quella appunto di Ronchi di Campanile; nella visita pastorale del 1587 e in quella del 1620 è detta «capella» di Villaguattera, di Limena invece in quella del 1602. Il diritto di patronato, in origine degli abitanti del paese, passò nel sec. XVII alla famiglia dei Formenti di Venezia, poi dei Coletti nel 1754 e infine dei Suppiej che vi rinunciarono nel 1922.

RONCHI DI CAMPANILE (da La Difesa del Popolo del 1960)

Vediamo anzitutto dl tenere separati i due nomi:Ronchi e Campanile. Con l’uno e con l’altro possiamo riattaccarci alla storia, sebbene per vie diverse. Ronchi, come altre volte scrivemmo, nel linguaggio del Medioevo: significa sterpare, dissodare, verbo che designava l’azione del contadino quando liberava da sterpi e boscaglia un terreno abbandonato e ne preparava campi coltivabili.In molti luoghi della campagna padovana sono rimaste tali denominazioni storiche specialmente nelle terre site tra Legnaro e i dintorni di Padova come:Roncon, Roncaiette, Roncaglia, Ronchi di Casale e di Campanile e altrove. E poiché i coloni hanno cominciato a dissodare quei campi intorno e dopo il Mille, così possiamo ritenere che quei luoghi cominciassero ad essere abitati nel medesimo tempo. Il termine: Campanile che serve a delimitare la zona, secondo Il Gloria, sarebbe il nome di una anzi della famiglia., cui si deve la prima proprietà e coltivazione del circa 2000 campi, su cui si stende il paese di Ronchi. L’ Ongarello citato da Salomonio, avanza l’ipotesi che « il paese pigliò il nome da ‘una Nobile famiglia discendente da Desiderio ultimo re dei Longobardi. la Quale espulsa da Pavia venne con 100 servitori ad habitar In Padova; tolsero molti boschi in feudo dai Maltraversi. Li distrussero e fabbricarono la villa.. Osserviamo che i Campanile, discendenti dal re longobardo, non potevano rifugiarsi in Padova, allora da due secoli distrutta. E’ invece meno improbabile che siccome i longobardi invadendo le terre vicentine passavano anche oltre il confine padovano, un qualche grosso colono longobardo abbia preso possesso di tutta la zona boscosa e che, al meno due secoli dopo la caduta di Pavia (774 quella terra abbia cominciato ad essere dissodata. Ma dalle ipotesi é tempo di passare alla storia,Campanile e Bonifacio Una famiglia a Campanile entra nella storia scritta latino 1234. E’ Il Codice della Repubblica Pado vana che ne fa la citazione: Runchi Henrici a Campanile, (a Ronchi di Enrico da Campanile); e la citazione è ripetuta nello stesso codice tiranno 1276, più semplicemente però: Runchi a Campanile. Da ciò il Gloria inferisce che quel luogo boschivo sia stato posseduto e ridotto a coltura dalla famiglia dei da Campanile.E sta bene: ma non è tutto. Nel già citato catalogo della Decima papale, pagata dalla diocesi di Padova la prima volta nell’ anno 1297, la chiesa di Ronchi è così ricordata: chiesa di S. Giacomo de Runchis Bonifacii. Vi è addetto per ti servizio del culto don Semprebuono.Investito di un beneficio clericale. Ora la nuova denominazione di Ronchi di Bonifacio, a volerla spiegare nella maniera più semplice, indurrebbe a ritenere che il capo dei da Campanile in quel momento fosse un Bonifacio.uomo preminente, dal cui nome era riconosciuto, il paese.

dal libro "i Bocase " di Paolo Bocchese:

Ea cesa nova

Visto che ho parlato di campane, campanile o per meglio dire di torre campanaria, mi sembra doveroso ricordare in questo capitolo la costruzione della nostra attuale chiesa a cui parteciparono attivamente, in vario modo, come tutte le famiglie di Ronchi, anche i Bocase.

Nel 1937 era parroco nel nostro paese Don Giovanni Cortese. Arrivato due anni prima, ci resterà fino al 1947. Viveva nell’attuale canonica assieme alla zia Maddalena che gli faceva da perpetua, la sorella Ernestina e un bimbo di nome Nazzareno. A Don Giovanni, alla sua tenacia, determinazione e competente direzione si deve l’onore della realizzazione della nuova chiesa.

Fianco della vecchia chiesa

Ci dice lui stesso, tratto dal Libro delle Cronache del 13

dicembre 1937: “Dopo aver portato a tre le campane del paese che da secoli suonavano solo a due, il popolo unanime, concorde con il suo parroco diede inizio ad un’opera grandiosa: preparare il materiale per la costruzione di una chiesa più grande e più capace. E’ impossibile infatti continuare a vivere con la vecchia chiesa. E’ troppo piccola, d’estate la gente deve stare per la maggior parte fuori al sole, d’inverno molti trascurano di compiere il loro dovere di buoni cristiani per non esporsi a tante intemperie. Unico rimedio; fare una chiesa nuova”.

Ai piedi della croce si innalzerà l’altare della nuova chiesa

La chiesa verrà costruita a lato della vecchia, parallela a via Lissaro, il terreno sarà donato dalla famiglia Suppiej. Progettista e successivamente direttore dei lavori era stato nominato l’ingegnere Ferdinando Cremonese. L’esecuzione fu affidata, dopo varie vicissitudini, alla ditta Scramoncini Vettore di Solagna, coadiuvata dalla ditta Zanotto di Lissaro. Gran parte del materiale occorrente alla costruzione, fu recuperato in paese, ad esclusione delle fondamenta fatte con trachite di Montemerlo, del portale d’ingresso in pietra di Chiampo, delle travi di copertura comperati dalla ditta Mazzuccato di Padova.

La terra creta idonea per fare i mattoni fu trovata in un campo, vicino ai Lorenzi, di proprietà di Suor Marchesa Malfatti. Essendo abbastanza lontano dal paese venne costruita una piccola ferrovia; i carrelli carichi di terra argillosa venivano trainati dai buoi che a turno le famiglie mettevano a disposizione. Arrivato il materiale in paese, dove era stata costruita una fornace, gli uomini specializzati, divisi in gruppi aiutati da bambini, bambine e giovanetti, costruivano i mattoni.

Il lavoro consisteva nel mettere la terra sugli stampi di metallo; quando questa era rappresa veniva tolto il contenitore e collocato il mattone nella fornace a cucinare per ben quattro giorni. Una volta cotti, venivano accatastati in grandissimo numero, pronti ad essere utilizzati dagli operai delle imprese e da qualche valido ed intraprendente paesano.

La sabbia necessaria per fare la malta fu prelevata dai campi di Michelotto e con l’ausilio de bestie e baree portata in paese.

Chiesa in costruzione

Tutte le famiglie che possedevano pioppe, le misero a disposizione per fare le tavole di copertura, gli archi degli altari e delle finestre. Perpendicolari alle travi venivano messe delle tavole strette e sottili che riproducevano la forma del volto, su queste inchiodate quelle più grosse. Una volta fissate con i ferri le aree e intonacate, ecco realizzato il bel volto della nostra attuale chiesa.

Un grande contributo alla realizzazione della nuova chiesa lo dettero le ragazze dell’Azione Cattolica, tra queste anche Rina e Rosina. Alle giovani non mancava certo, nell’esuberanza giovanile, la fantasia. Alcune di loro facevano nascere in casa degli anatroccoli o tacchini che poi distribuivano uno o due per famiglia. Una volta adulti, verso il mese di ottobre, i pennuti venivano restituiti alle ragazze che, radunati in buon numero, li vendevano realizzando in questo modo soldi contanti per pagare le imprese o comperare il cemento, introvabile in quegli anni a causa della guerra. Un altro commercio che si erano inventate consisteva nel mettere due damigiane sopra un carretto attaccato alla sella della bicicletta. Passavano di casa in casa chiedendo da bere, quanto ottenuto, bianco o nero, veniva versato nelle damigiane e, una volta riempite, vendute per lo stesso fine.

Fra i tanti artigiani che lavoravano nel grande cantiere, accanto alle maestranze, voglio qui nominare i fradei Patao: Alberto, Vittorio e Emilio come muratori nell’impresa Zanotto, Sante e Adriano seguivano, sotto il controllo dell’ingegnere Cremonese, tutto il settore del legno. Molti altri parrocchiani collaborarono strettamente con il parroco: Egidio Righetto, Bortolo Michelotto, Romano Lorenzi, Giuseppe Bocchese, Piero Fochesato, Rosmino Bortolan, Sante Rossato, Plinio Righetto, Modesto Frison, Giovanni Zilio, Gaetano Rizzi, Giovanni Barbieri, Ferdinando Calgaro. Alcuni di loro hanno tuttora i nipoti che abitano nel nostro paese.

In mezzo agli operai, ai fanciulli che facevano mattoni e alle persone che caricavano la terra nei carrelli, c’era sempre Don Giovanni. Instancabile, non si tirava mai indietro, distribuiva ovunque parole di incoraggiamento e di fiducia per quella grande opera che tutti volevano realizzare per la gloria del Signore. Molti paesani lo ricordano anche per un’altra sua grande dote: la carità. Nella pausa del mezzogiorno, molti erano i poveri che soggiornavano attorno alla vecchia torre campanaria. Il sacerdote esigeva che la zia Maddalena desse da mangiare prima a loro, poi sarebbe arrivato il suo turno. Alle vive proteste della donna che si lamentava perché lo vedeva dimagrito e tristo, rispondeva gaio _ Magnarò dopo, anca parchè adeso non gò fame.

La chiesa venne coperta nel 1943, a tempo di record se si considerano i mezzi di allora. Fu benedetta dal vescovo di Padova Mons. Carlo Agostini. Mancavano ancora intonaci, pavimenti e banchi, ma vi si potevano svolgere tutte le funzioni religiose. Della vecchia chiesa si conservarono due altari barocchi con colonnine in marmo rosso recanti le statue di S. Antonio e S. Giovanni Bosco, il battistero in marmo giallo e rosso, gli scalini di accesso alla sacrestia e alla cappella.

Arrivato in parrocchia Don Redentore Pittarella, la chiesa fu completamente finita e arredata delle parti in legno all’entrata e ai lati dell’altare maggiore.

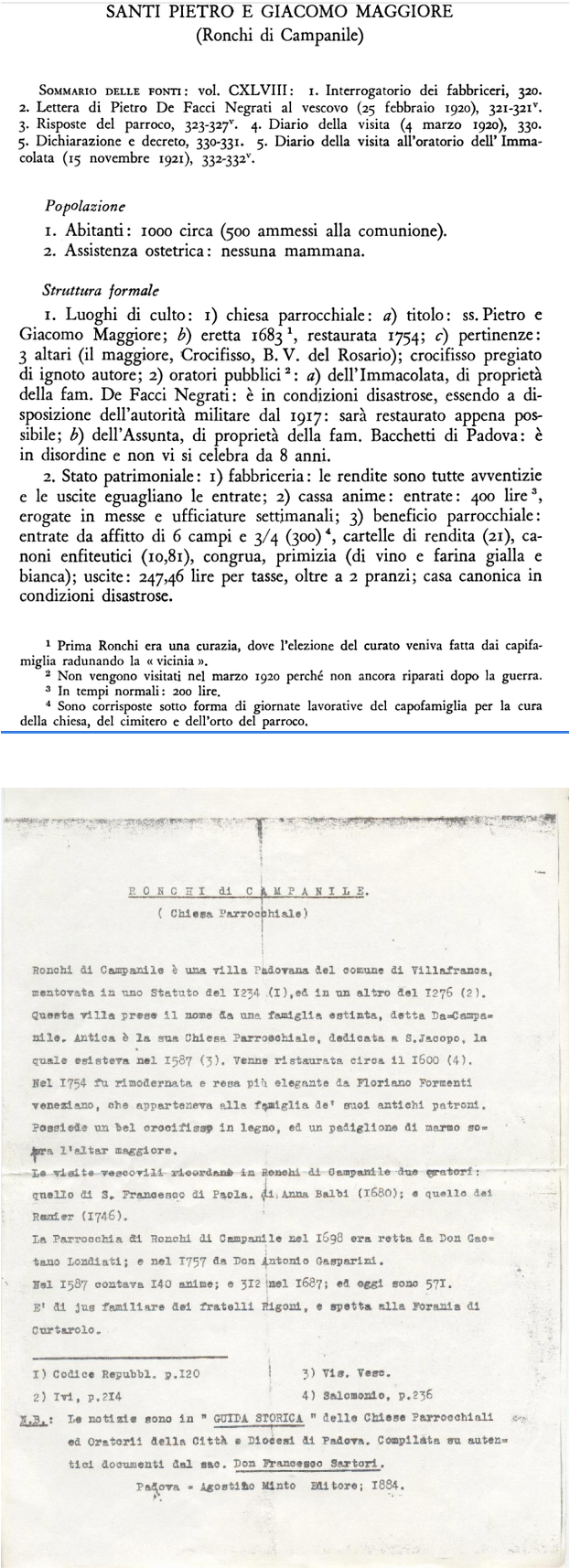

Dal libro la visita pastorale del Vescovo Luigi Pellizzo nella diocesi di Padova dal 1912 al 1921 vol. 1 a cura di Atonio Lazzarini